こんばんは、品川です。

再び前々回にもどって、トルコのインフレについて考えています。

・コスト=プッシュ=インフレーション

NHK「2018年8月21日(火)

“トルコショック”その後」

前々回、トルコの狂気の利上げの原因として、インフレを考えました。

インフレには、中央銀行が市中にお金をわざと出回らせる政策由来のディマンド=プル=インフレーションと、原材料の高騰などによるコスト=プッシュ=インフレーションがあります。

・・・まとめますね。

インフレーションの2種類

ディマンド=プル=インフレーション・・・中央銀行が市中にお金をわざと出回らせる政策由来のインフレーション

コスト=プッシュ=インフレーション・・・原材料の高騰などに由来するインフレーション

この内、ディマンド=プル=インフレーションだったら、トルコ中銀は自業自得で何やってんだ・・・という話になりますから、現在のトルコのインフレの正体は、コスト=プッシュ=インフレーションであることが分かります。

それをはっきりと表しているのが上掲画像のNHKさんのニュースですね。

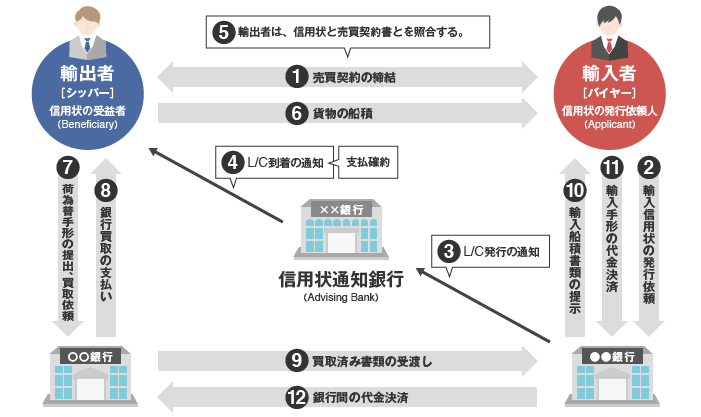

・インターバンク取引。

細部は見なくてよいです。

(出典:シゴラボ)

では、なぜコスト=プッシュ=インフレーションなんて起こるのでしょうか。

周知の通り、15ドルで売っていたコーヒー豆(※)は、リラ安(=インフレ)が進むと高くなります。

例えば5 USD/TRYから、10 USD/TRYになると、75リラで買っていたコーヒー豆(15ドル相当)が、1500リラになります。

前項のコーヒー屋さんが嘆いているのは、この値上がりだったわけですね。

(※トルコではコーヒーの原材料は輸入品に頼っているそうです。前項のNHKニュースより。)

しかし、コーヒー豆を買う人は、なにも直接お金を封筒に入れて外国の業者にお送っているわけではありません。

手形決済です。

そして手形決済を通じて、リラとドルの間に入るのが銀行というわけですね(上掲画像)。

そうすると・・・ですね、コスト=プッシュ=インフレーションの原因は結局、銀行間の為替取引、インターバンク取引が原因となります。

そうすると・・・ですね、結局FXに話が戻って来ませんか?

つまり私達がやっていることが、ファンダメンタルズの直接原因となってしまいます。

これはおかしいですよね。

そういうわけで、次回は、なぜインターバンク取引で、実需系バンカーたちは、リラ安を誘導したのか、そこを考えてみたいと思います。

・・・・・

それでは、今回はここまでです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。m(_ _)m